Le site des ophtalmologistes de France

Encyclopédie de la vue

Vous êtes ici

Les peintres monophtalmes

Les peintres monophtalmes

Le SNOF remercie particulièrement le Dr Lanthony et la société Essilor pour leurs autorisations de placer ce texte sur le site web du Snof.

Pour avoir une idée plus globale et plus précise vous pouvez consulter le livre du Dr Lanthony, tout à fait intéressant, sur "Les yeux des peintres".

Introduction

Dans le cours de l'histoire, nombre d'hommes illustres perdirent un oeil par maladie ou par accident ; et c'est ainsi que Blodi a pu recenser récemment la liste considérable des borgnes célèbres, d'Hannibal à Nelson, ayant figuré sur des timbresposte (3). L'histoire de l'art fournit aussi un contingent de monophtalmes, et nos recherches en ont jusqu'ici dénombré une vingtaine. La perte d'un oeil est toujours un drame pour celui qui en est la victime, mais il est spécialement éprouvant pour un peintre dont la vision est la raison d'être.

Il y a toutefois plusieurs façons de devenir monophtalme. Certains artistes le furent dès le jeune âge, tel le peintre italien Giovanni Francesco Barbieri, dit Il Guerchino (ce qui signifie « le Loucheur») ou encore le peintre lyonnais Hippolyte Flandrin, tous deux borgnes fonctionnels par strabisme convergent avec amblyopie de l'oeil droit. Chez d'autres, comme Degas ou Monet, la perte d'un oeil par maladie fut progressive. Dans ces deux éventualités, le sujet s'accommode plus ou moins de son mal qu'il a toujours connu ou auquel il s'est peu à peu résigné. Beaucoup plus dramatiques sont les cas où la perte oculaire est brutale.

Cette étude en présente quatre exemples fort différents l'un de l'autre, mais ayant en commun la brusque monophtalmie :

- George Du Maurier,

- Giuseppe Abbati,

- James Thurber et

- Victor Brauner.

George Du Maurier

(1834-1896)

La personnalité de George Du Maurier nous est bien connue, car sa petite-fille, Daphné Du Maurier, romancière à succès dont les oeuvres ont été popularisées par le cinéma («Rebecca», «Les oiseaux» d'Alfred Hitchcock), a raconté en détail la saga de sa famille, où George tient une grande place (7) ; et lui-même a décrit dans son roman «The Martian» sa propre histoire ophtalmologique.

George Du Maurier Autoportrait 1879. Dessin, mine de plomb sur papier

Londres, National Portrait Gallery

George Du Maurier est considéré aujourd'hui comme un écrivain anglais, mais ce n'est qu'à demi exact, car il n'écrivit qu'à la fin de sa vie, et il était, comme son nom l'indique, d'origine française. Son grand-père, Robert Mathurin Busson, étant en délicatesse avec la justice pour faux et usage de faux, émigra en Angleterre en 1789. Pour la circonstance il jugea bon de rajouter à son patronyme celui de «Du Maurier», et c'est ce nom de noblesse postiche qui fut transmis à ses descendants. Son fils Louis épousa une anglaise, Ellen Clarke, fille de Mary Anne Clarke, courtisane de haute volée qui avait été la maîtresse du duc d'York (dans son livre «Les Du Maurier» (7), Daphné en brosse un portrait haut en couleurs, manifestement ravie de compter parmi ses ascendants une aussi remarquable putain.

Ultérieurement Louis et Ellen regagnèrent la France, et c'est ainsi que George Du Maurier naquit à Paris en 1834 et y passa une grande partie de sa jeunesse. A vingt-deux ans, George décida de devenir peintre ; il entra dans l'atelier fort réputé de Charles Gleyre, qui vit aussi passer Bazille, Renoir et Monet, et dont il donna plus tard une pittoresque description dans son roman «Trilby» ; il y rencontra notamment Whistler qui devint son ami. Puis en 1857 Du Maurier quitta Gleyre et alla poursuivre ses études de peinture à Anvers. Et c'est là que se produisit ce qu'il appela «la tragédie de sa vie» et qu'il rapporta dans son roman «The Martian» en l'attribuant au héros du livre :

«Il était en train de peindre la tête d'un vieillard d'après nature, quand il fut tout d'un coup conscient de quelque chose de bizarre dans sa vue. Il ferma d'abord l'oeil gauche et vit parfaitement du droit ; mais quand il ferma l'oeil droit tout ce qu'il regardait avec le gauche se rétrécissait jusqu'à devenir imperceptible» (9). Il consulta aussitôt un ophtalmologiste de Louvain qui «dilata la pupille à l'atropine et regarda à l'intérieur de son oeil avec un nouvel instrument, 1'ophtalmoscope» : détail exact, puisque l'instrument venait en effet d'être inventé en 1851 par Helmholtz.

Le diagnostic fut celui de décollement de rétine : là encore, il s'agissait d'une nouveauté, car la maladie avait tout juste été décrite par Coccius en 1853 (18). Le médecin prescrivit du repos, une cure climatique et un régime de viandes saignantes; on ne pouvait guère faire davantage à l'époque. Du Maurier fut bouleversé ; il se pensa aveugle à brève échéance ; il arrêta tout travail ; et la façon minutieuse dont il analysait ses symptômes montre bien l'obsession dans laquelle il vécut alors : «Son oeil s'obscurcissait de jour en jour, tel une «Peau de chagrin»... Il pouvait encore voir à gauche mais un voile avait couvert le reste. Pendant le jour, il pouvait voir à travers ce voile, mais ce qu'il regardait était décoloré, tordu et déformé ; ... cela interférait tellement avec la vision de l'autre oeil que le noir total dans la portion perdue de rétine qui survenait au crépuscule était un vrai soulagement»...

« il voyait des tâches, des mouches, de petits nuages mobiles ; il guettait, jamais en vain, l'apparition de nouveaux signes...» et la nuit il ne pouvait dormir à cause des feux d'artifice qu'il percevait dans l'obscurité». Mais son angoisse fut portée à son comble quand il constata que son oeil droit semblait touché à son tour : «Soudain, il découvrit que, tandis qu'il fixait une lampe, une autre lampe proche sur sa droite était totalement éclipsée ; une partie de son oeil droit, pas loin du centre, était tout à fait sans vision... Il testa la vision de cet oeil en posant une pièce de deux francs sur une nappe verte, et vérifia qu'il ne faisait pas erreur ; une partie de son bon oeil était entièrement aveugle» (9).

Du Maurier se vit alors condamné à la cécité ; il fut profondément déprimé et songea au suicide. Jusqu'à ce qu'il comprit que cette zone aveugle était la tâche de Mariotte, la tâche aveugle de tout oeil, dont il venait seulement de prendre conscience du fait de sa monophtalmie. Dans son soulagement, il la rechercha chez les autres : la petite Frau, la jeune servante, le crut fou quand il fit sur elle l'expérience avec une pièce de monnaie posée sur le tapis; puis il testa son père, sa mère, et «trouva, enfin, que chaque oeil des habitants numéro 36 rue des Ursulines Blanches avait la même tâche aveugle que le sien» (9).

Une consultation, chez un ophtalmologiste réputé de Dussefforf, qui lui certifia que son oeil droit était parfaitement sain et le resterait, acheva de le rassurer. Il reprit goût à l'existence, et se remit au travail ; mais il avait abandonné la peinture, et dorénavant fut seulement dessinateur.

En 1860, Du Maurier, alors âgé de vingt-six ans, rentra donc à Londres et commença sa véritable carrière, celle d'illustrateur de journaux et de livres. Son talent pour la caricature et le dessin lui permit d'entrer assez vite au fameux journal « Punch», et d'y rester trente ans un artiste apprécié. Le travail dans l'équipe de «Punch» était soigneusement réparti selon les aptitudes de chacun ; et c'est ainsi que Du Maurier se consacra tout particulièrement à la satire des ridicules de la haute société, de son snobisme (Thackeray était son auteur favori), et de son goût pour l'art décadent et l'esthétisme Pré-Raphaelite. Parfaitement bilingue de par ses origines, il raillait avec une égale impartialité les Français incapables de parler anglais et les Anglais affectant de parler français, et le succès de ses dessins venait autant de l'humour des textes que des images (Fig. 2 et 3).

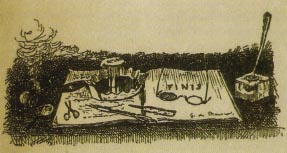

Pourtant, Du Maurier conserva une grande appréhension pour son oeil droit restant : «Il vécut à l'ombre de cette épée de Damoclès pendant des mois, - puis pendant des années, - en fait, tout au long de sa vie» (9). Éprouvant quelques troubles visuels en 1860, il les attribua au tabac et se restreignit à cinq cigarettes par jour (13). En 1868, pressenti pour illustrer un conte de Lewis Carroll, il y renonça pour ménager sa vue (5). En 1872-74, de nouveaux troubles lui firent renoncer au petit format de ses dessins pour un plus grand, moins fatigant pour la vue (16). Et les romans qu'il rédigea à la fin de sa vie furent autant dictés qu'écrits. Pourtant il put dessiner jusqu'à la fin, puisqu'il illustra lui-même ses livres de multiples planches et vignettes. Un témoignage bien significatif de son obsession ophtalmique est le cul-de-lampe final de «Trilby», où figure une paire de lunettes avec un verre gauche opaque (Fig. 4). Il mourut à soixante deux ans, en 1896, il y a un peu plus de cent ans.

Figure 4.

George Du Maurier. «Trilby». Dessin. Harper, New York 1894

Ce fut donc seulement au cours des cinq dernières années de sa vie que George Du Maurier écrivit les trois romans qui ont fait sa réputation d'écrivain devant la postérité. Le premier fut «Peter Ibbetson» (1891), roman onirique. Puis vint «Trilby» (1894), basé sur le magnétisme mesmerien, sujet alors à la mode (2), et qui eut un succès prodigieux, tant en Angleterre qu'aux U.S.A. (ce fut, a-t-on dit, le premier best-seller) ; il lui valut aussi un procès de son ancien ami Whistler, qu'il y avait quelque peu caricaturé. Par contre, «The Martian» (1897), paru posthume, récit basé sur la métempsychose, n'eut aucun succès, mais il a pour nous l'intérêt de décrire les troubles visuels de son auteur. L'argument principal de ces romans a perdu de son intérêt ; mais nous sommes encore sensibles au ton nostalgique de Du Maurier pour évoquer le paradis perdu de l'enfance, qui pour lui s'identifiait à sa jeunesse parisienne, et qu'il décrit longuement dans ses trois livres : enfance à Passy, dans «Ibbetson» ; vie étudiante au Quartier Latin, dans «Trilby» ; année de collège dans «The Martian». Et il est significatif qu'il ait choisi comme épigraphe de son premier roman les vers célèbres de Chateaubriand :

Qu'ils étaient beaux ces jours de France !»

Mais le plus attirant de ces livres est sans doute le langage lui-même, Du Maurier écrivant dans un savoureux mélange d'anglais d'Oxford et de parler populaire parisien, inextricablement mêlés avec autant d'humour que de verve. Car pour George Du Maurier, à la veille de l'Entente Cordiale, et un siècle avant le tunnel sous la manche, le Channel avait déjà cessé d'exister.

Giuseppe Abbati

(1836-1868)

On appelle «Macchiaioli» un groupe de peintres italiens du milieu du XIXe siècle, principalement mais pas exclusivement Toscans, qui se rassemblèrent à Florence à partir de 1856, animés par un double idéal de liberté, patriotique et artistique (10).

Dans les guerres menées par les ltaliens contre la domination autrichienne, les Macchiaioli se battirent vaillamment, certains étant blessés, et même tués ; et, comme peintres, ils luttèrent pour s'affranchir des traditions académiques, peignant surtout en plein air (comme le faisaient aussi à cette époque Corot et l'école de Barbizon) et basant leur art sur la «Macchia». Macchia signifie tâche ( comme macula), et cela signifiait que leur peinture était une peinture de contrastes de lumières et de couleurs. Les plus connus des Macchiaioli furent Fattori, Banti, Sernesi, Lega, Borrani, Signorini et Abbati qui fait le sujet de cette étude (6).

Abbati n'était pas Toscan, étant né à Naples d'un père lui-même peintre dans le style de Granet. Pourtant, il fut, peut-on dire, le type accompli du Macchiaiolo. Comme soldat, d'abord, il se conduisit en héros ; engagé aux côtés de Garibaldi, il perdit l'oeil droit en 1860, âgé de vingt-quatre ans, à la bataille de Capoue.

Ceci ne l'empêcha pas de prendre à nouveau part aux combats en 1862 et en 1866, où il fut fait prisonnier quelques mois à Osjek en Croatie. Entre deux guerres, cependant, Abbati eut une intense activité de peintre. Il se joignit aux Macchiaioli en 1861, se liant avec Cabianca, Borrani et surtout Diego Martelli, le critique qui révéla ces peintres au grand public. Abbati était un adepte convaincu de la technique de la Macchia ; il en donna une démonstration qu'on dirait expérimentale dans la série de tableaux qu'il peignit au cloître de Santa Croce, alors en restauration, et où s'amassaient des marbres de différentes couleurs, «ce qui offre l'avantage, disait-il, d'avoir sous les yeux des masses bien définies de contrastes francs et quasi élémentaires de couleur et de clair-obscur» (10). En regardant ces tableaux, on a comme une préfiguration lointaine des recherches constructivistes du XXe siècle et de Mondrian.

Par ailleurs, l'influence de sa monophtalmie parait probable dans la peinture d'Abbati ; Norma Broude insiste à juste titre sur le cadrage quasi-photographique de tel tableau (par exemple celui du clocher de Bargello, Fig 6) et sur le goût d'Abbati pour les contre-jours : procédés tout à fait cohérents avec la vision monoculaire de l'artiste (4).

Fig 6 Tour du Palais du Podesta (Giuseppe Abbati), 1865

Huile sur bois, 39*32, Milano, coll.part.

Nous savons aussi qu'Abbati peignit un tableau (malheureusement perdu) représentant une de ses modèles regardant dans un stéréoscope ; et ceci indique certainement qu'il en possédait un avant de perdre l'oeil droit, et aussi sans doute le regret de sa vision binoculaire dorénavant absente, et dont il sentait le manque. Abbati peignit aussi un paysage fort surprenant, dix fois plus large que haut, se présentant comme une longue bande horizontale ; et on peut penser qu'une telle oeuvre cadre bien aussi avec la perception d'un monophtalme, puisque l'impression spatiale est ici donnée par un balayage du regard bien plus encore que l'étagement des plans en profondeur.

Il nous reste plusieurs portraits d'Abbati montrant sa monophtalmie. Mais le plus extraordinaire est le tableau que fit Boldini en 1865 (Fig. 7). Il représente Abbati portant des lunettes avec un cache noir sur l'oeil droit, posant devant un mur couvert de tableaux et ayant à ses pieds un chien. Ce chien, animal de race soigneusement choisi, était un cadeau d'amitié de Diego Martelli. Or deux ans plus tard ce chien contracta la rage et mordit Abbati qui en mourut en février 1868, âgé de trente-deux ans. Ainsi ce tableau symbolise-t-il, de façon tout à fait singulière, toute la destinée d'Abbati la guerre, avec son oeil perdu la peinture, avec ces tableaux au mur ; et même sa mort prochaine avec ce chien. Amère ironie du destin, pour un homme qui avait risqué cent fois sa vie dans les batailles, comme en témoignait à ses obsèques son uniforme de Garibaldien couvert de décorations.

Fig 7 Giovanni Boldini.

Le peintre Beppe Abbati, 1865. Huile sur toile. 37 x 22.

(Montecatini, coll. part.)

James Thurber

(1894-1961)

Le dessinateur et humoriste américain James Thurber était non seulement monophtalme mais malvoyant de l'oeil restant. Il n'en réussit pas moins une brillante carrière, et son histoire montre bien tout ce que peuvent le talent et la volonté pour surmonter un handicap visuel sévère .

Thurber avait eu l'oeil gauche crevé par une flèche de bois à l'âge de six ans en jouant à Guillaume Tell.

Cet oeil blessé ne fut malheureusement pas énucléé tout de suite, et il se produisit une ophtalmie sympathique sur l'oeil droit.

L'énucléation de l'oeil gauche, enfin réalisée au bout de deux semaines, amena la guérison partielle de l'oeil droit ; ce fut déjà une grande chance : «Un cas sur dix mille», disait Thurber (11) ; néanmoins ce ne fut qu'au prix de sévères séquelles ; et quand son ami ophtalmologiste, le docteur Bruce, l'examina en 1938, il lui déclara : «Vous voyez depuis trente-cinq ans sans ce que nous avons l'habitude d'appeler un appareil visuel» (1).

Thurber fut donc dès sa prime enfance un monophtalme malvoyant. Il se lança néanmoins dans la carrière de dessinateur et nouvelliste. Il y connut son premier succès en 1929 avec une divertissante satire du Freudisme, alors en pleine mode, intitulée : «Is sex necessary ?» (20) (Fig. 9) ; question à laquelle les auteurs (Thurber et White) apportaient une réponse dubitative. Entré au «New Yorker» en 1927, il y devint un auteur vedette, autant par ses dessins que par ses histoires amusantes («My life and hard times», 1933 «Fables for our time», 1940 «The Thurber carnival», 1945 etc... voir bibliographie in 1).

Fig 9 James Thurber. Is sex necessary ?, 1929

Cependant, dès l'âge de trente neuf ans, la vision déjà médiocre de l'oeil droit restant de Thurber se mit à baisser encore du fait d'une cataracte qu'il fallut bien se décider à opérer en 1940. Comme on pouvait le craindre, l'intervention réveilla l'ancienne inflammation de cet oeil ; et à une époque où la cortisone n'était pas encore utilisée, il en résulta des complications multiples (uvéite, hypertonie), obligeant à plusieurs réinterventions (19).

Malgré ces traitements, Thurber devint profondément malvoyant les années suivantes. Il continua pourtant à travailler, écrivant avec un crayon épais, à raison de vingt mots par page, en sorte qu'une courte nouvelle avait le volume de papier d'un roman (11). Répugnant à réutiliser d'anciens dessins pour de nouvelles histoires («C'est une sorte de faux», disait-il), il continua aussi à dessiner difficilement, s'aidant d'un stylo fluorescent, d'un négatoscope pour augmenter le contraste, faisant des dessins blancs sur fond noir, et utilisant des systèmes optiques grossissants (1).

Tardivement, il arrivait encore à réaliser le contour du chien favori de ses dessins, par une suite de points repérés tactilement, mais il n'arrivait plus à placer le point figurant l'oeil (1). Quand il devient trop mal voyant pour dessiner, il continua quand même à écrire des nouvelles en dictant, grâce à sa grande mémoire visuelle dont il était fier depuis sa jeunesse, et que sa malvision l'avait sans doute incité à cultiver.

En 1957, il en fut réduit à la perception lumineuse, « ce qui, disait-il n'est pas vraiment la cécité, car je ne suis pas dans le noir». Thurber était très populaire, et plusieurs personnes offrirent un oeil pour lui rendre la vision. Il savait que c'était impossible, mais en fut très touché : « Il est étrange, disait-il, que les journaux qui sont pleins d'atrocités, de crimes, d'yeux crevés, ne parlent jamais de démarches telles que celles-ci» (11). Il refusa toujours d'apprendre le Braille, qui aurait signifié pour lui la fin de toute vision.

La maladie oculaire de Thurber, et surtout sa mauvaise vision des détails, est assurément pour beaucoup dans le style elliptique de ses dessins.

Ce style ne nous surprend plus aujourd'hui ; mais, quand, avec son ami White, il les présenta pour la première fois chez Harper, l'éditeur demanda : «Ce sont là les brouillons ébauchés de vos dessins, n'est-ce pas ? - Pas du tout, fit gaiement White, ce sont les dessins eux-mêmes» (20). Si on compare les oeuvres de Thurber à des dessins plus classiques, comme ceux de Du Maurier, figurant plus haut, on comprend la réaction de l'éditeur ; pourtant cette allure abrégée est tout à fait légitime en matière de caricature de presse ; et cent ans plus tôt Rodolphe Töpffer, lui même atteint de malvision, et premier créateur de la bande dessinée, l'expliquait déjà parfaitement : «bien qu'il soit un moyen d'expression entièrement conventionnel, ... le trait graphique n'en est pas moins un procédé qui suffit, et au-delà, à toutes les exigences de l'expression... La brusquerie qui fait violence aux formes tout en enjambant les détails sert mieux la verve que l'habileté circonspecte qui courtise les formes en se marquant dans les détails» (12).

De fait, actuellement, ce genre de dessin ébauché paraît bien aller de soi quand il s'agit de transmettre un message instantané, ce qui est le propre du dessin de journal où l'artiste ne donne que l'information nécessaire et pertinente. «Mon fils de quatre ans dessine aussi bien», écrivit un jour à Thurber une mère indignée (11). Reproche mille fois entendu par Paul Klee et quelques autres ; mais qui a du moins le mérite de situer Thurber dans le grand courant de l'art moderne.

Victor Brauner

(1903-1966)

Victor Brauner était un peintre surréaliste vivant à Paris à la veille de la guerre (17). Les surréalistes étaient sensibles au caractère symbolique et poétique de l'oeil, et Brauner luimême, au début des années trente, eut comme une «obsession oculaire» qui se traduisit par de multiples peintures et dessins, représentant l'oeil dans tous ses états (Fig. 11). Parmi ces oeuvres, Brauner fit un jour de 1931 un autoportrait où il se montrait énucléé d'un côté.

Figure 12 Victor Brauner. Autoportrait 1931. Huile av bois. 22 x16.

Paris, Musée National dArt Moderne)

Mais, comme disait Michel Simon dans « Drôle de drame»: «A force de raconter des choses horribles, elles finissent par arriver» ; et c'est bien ce qui se produisit pour Brauner. Car en 1938, sept ans après avoir peint son autoportrait, il eut l'oeil gauche déchiqueté par des morceaux de verre au cours d'une bagarre entre peintres dans un café de Montparnasse.

Il fut amené d'urgence à l'Hôtel-Dieu, et l'ophtalmologiste de garde qui le reçut - le très regretté maître le docteur Louis Guillaumat - ne put que constater la gravité des dégâts oculaires et se résoudre à énucléer ce qui restait de l'oeil. Les surréalistes firent grand bruit sur cette «prémonition» du tableau fait des années avant. Et Brauner luimême fut très frappé et affecté par ce qu'il appelait ensuite «Ie fait le plus douloureux et le plus important de ma vie» (17).

De fait, chacun des quatre artistes dont nous avons parlé tenait le même langage que Brauner, car la perte brusque d'un oeil est toujours, au-delà d'une mutilation physique, un traumatisme psychique considérable.

La peinture des monophtalmes

Mais si les conséquences psychologiques de la monophtalmie sont considérables, qu'en est- il des conséquences proprement picturales ?

Autrement dit, existe-t-il une manière de peindre particulière aux monophtalmes ?

Plusieurs remarques permettent d'analyser le problème. Le monophtalme est privé de la vision stéréoscopique lui donnant la perception directe de la profondeur. Mais il n'est pas pour autant privé de la perception spatiale, grâce aux riches indices monoculaires fournis par la perspective géométrique et aérienne, les gradients de texture, la taille apparente et les recouvrements des objets, les ombres, la parallaxe de mouvement. Ce que l'examen des peintures montre ici, c'est que le monophtalme est sans doute plus attentif qu'un autre à ces indices et tend à les privilégier, tel Degas utilisant largement les facteurs de taille apparente des objets, de recouvrement selon la distance, de parallaxe selon le déplacement (14).

On doit d'ailleurs souligner que la peinture classique, depuis Alberti, Léonard et les autres, est bâtie sur la perspective géométrique, c'est-à-dire sur un point de vue unique et fixe. Le peintre monophtalme n'a donc pas de raison d'en être gêné. Là encore l'expérience le montre bien : le Guerchin, amblyope strabique fut un virtuose de la perspective baroque ; et il est plus significatif encore de noter que Dürer, qui avait un strabisme divergent sans doute intermittent, fut un des théoriciens majeurs de la perspective : son double statut de sujet doté d'une vision tantôt monoculaire tantôt binoculaire l'avait sans doute rendu particulièrement sensible au problème.

En fait, il ressort plutôt de l'étude des oeuvres peintes cette conséquence intéressante :

c'est pour le peintre doté de la vision binoculaire que la perspective géométrique constitue une contrainte réductrice. Le sujet borgne n'en est pas affecté mais le sujet binoculaire doit constamment faire abstraction de toute l'information stéréoscopique qui s'impose à lui avec évidence pour réaliser son tableau, et transposer les trois dimensions, qu'il ne perçoit que trop bien, en une image plate à deux dimensions.

Et c'est pourquoi, sans doute, après quatre siècles d'efforts il a fini par y renoncer, avec un soupir de soulagement, quand la bienheureuse invention de la photographie est venue faire le travail à sa place. N'est-il pas frappant, d'ailleurs, de constater que nombre de grands metteurs en scène du cinéma, art monoculaire, tels que John Ford, Fritz Lang, Raoul Walsh, Howard Hawks, Nicholas Ray, et même... Tex Avery, étaient tous des monophtalmes ?

1 Bernstein B. «Thurber. A biography». W. Morrow New York 1975

2 Binet A, Féré C. «Le magnétisme animal». Alcan Paris 1887

3 Blodi FC. Some famous persons with visual problems as shown on postage stamps. Docum Ophthalmol 1991 77 : 295-334

4 Broude N. «The Macchiaioli». Yale Univ Press London 1987

5 Carroll L. «Journaux». Bourgeois Paris 1984

6 Dini R «Giuseppe Abbati». Allemandi Torino 1987

7 Du Maurier D. « Les Du Maurier». Albin Michel Paris 1948

8 Du Maurier G. «Trilby». Harper New York 1894

9 Du Maurier G. «The Martian». Harper New York 189

10 Durbé D. « l Macchiaioli. Maîtres de la peinture en Toscane au XIXème siècle». Vilo Paris 1978

11 Fensch T. ed. «Conversations with James Thurber». Univ Press Mississippi Jackson 1989

12 Groensteen T, Peeters B. ed. «Töpffer. L'invention de la bande dessinée». Hermann Paris 1994

13 Kelly R. «The art of George Du Maurier» Scolar Press Aldershot 1996

14 Lanthony P. Le point de vue d'Edgar Degas. Points de vue 1991 n'27 : 7-18

15 Lanthony P. La cataracte et la peinture de Claude Monet. Points de vue 1993 n' 29 :12-25

16 Ormond L. Introduction à : George Du Maurier « Trilby» : XII-XXX Everyman London 1994

17 Semin D. et coll. «Victor Brauner dans les collections du Musée National d'Art Moderne», Expo Centre Pompidou Paris 1996

18 Sherman SE. The history of the ophthalmoscope. Docum Ophthalmol 1989 71 : 221-228

19 Thurber H, Weeks E. ed. «Selected letters of Jame Thurber». Oxford Univ Press Oxford 1990

20 Thurber J, White EB. «Is sex necessary ?». Harper & Row New York 1929